遺留分侵害額請求

~相続の仕組みを理解しましょう~

不平等な内容の遺言があった場合,自己の最低限保障された相続財産の一定割合を取り戻すことができます。

(減殺=げんさい:へらしそぐこと。少なくすること。から「侵害額」請求に変更され,金員の請求となりました。)

遺留分

そこで,3人で法定相続分をもとに遺産分割協議を行えるように話を進めていたのですが,父の部屋を片付けていたところ,遺言書が見つかり,その内容は「相続財産の全てを兄に相続させる。」というものでした。

私は,一切父の遺産を相続できなくなってしまうのでしょうか?

仮に,上記遺言書が有効であることを前提とした場合,ご相談者には,遺留分がありますので,遺留分減殺請求によって相続財産(本件では,相続財産の6分の1)を取得することができます。

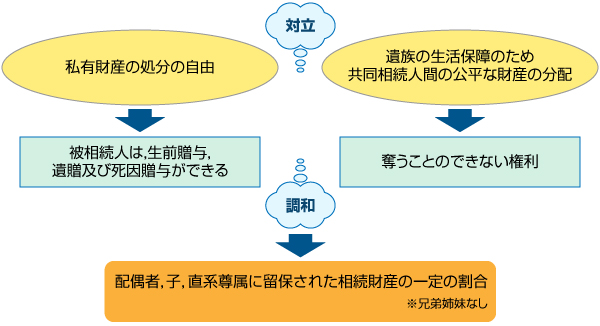

1 遺留分とは・・・

故人が不平等な内容の遺言を遺された場合でも,相続人が取得できる取り分があります。

遺留分は,相続財産の一定割合を配偶者,子,直系尊属に確保することを目的としている制度です。

2 遺留分権利者とは?

遺留分は誰でも請求できるわけではありません。

被相続人の「配偶者」,「子」,「直系尊属」が権利を有しています。

配偶者は常に相続人となりますが,それ以外は相続ができる順位があります。

先順位の相続人がいる場合には,後順位の方は相続人になれません。

また,被相続人の「兄弟姉妹」に遺留分はありません。

相続人に関しては,詳しくは関連ページの「相続財産の確定」ページを参照ください。

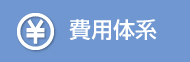

3 遺留分の額は?

(1)配偶者と子は,相続財産の2分の1を請求できます。

但し,直系尊属のみの場合は,相続財産の3分の1の請求にとどまります。

(2)また,遺留分権利者が複数いる場合,個々の遺留分の割合は,

『全体の遺留分の率×それぞれの法定相続分』

によって決まります。

つまり,原則は,法定相続分の2分の1

父母だけが相続人の場合には,法定相続分の3分の1

となります。

4 改正相続法…遺留分

遺留分はあくまでも権利であって,黙っていても自然と自己の取り分が戻ってくるわけではありません。

遺留分を確保するためには,積極的に自己の取り分を請求する意思表示をしなければなりません。

「遺留分」とは,「相続人のための最低限の取り分」です。

遺留分は被相続人の財産の2分の1が原則(親・祖父母のみの場合は3分の1)。

兄弟姉妹・甥姪には,遺留分は認められていません。

遺留分が認められるのは,相続財産プラス一定範囲の生前贈与も対象となります。

※ 改正相続法(平成31年(2019年)1月13日から段階的に施行)

※ 遺言書保管法(令和2年(2020年)7月10日から施行)

遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求へ ~2019年7月1日施行,相続開始日基準~

遺留分権利者は,「遺留分侵害額(金銭)を支払え」と裁判で決着。

~以前は,減殺請求→持分権確認等の裁判→共有物分割の裁判。

注意点

⑴期間制限 1年 消滅時効, 10年の除斥期間

⑵期限の許与…遺留分侵害額請求への支払い資金の準備・手当て(生命保険の活用など)

⑶相続人への贈与も10年で遺留分対象外へ。

相続人への贈与は,特別受益に該当しても10年以上前のものは取り上げない。

遺留分侵害額請求者側になったら

誰にどのような生前贈与がなされたか,その額はいくらか解明する必要

相続に関する紛争

→生前の預金口座の異動につき,情報を入手し,解析する必要。

・毎月の定例的支出の不自然な増大,これまであった支出項目の消滅,現金引き出しについての不審点など。

遺留分侵害額請求は,1年以内に形成権を行使し,民法改正後は5年以内訴訟を提起しないと時効消滅

遺留分の計算方法

遺留分額=(【相続開始時の相続財産】+【生前贈与など持ち戻し財産】-【相続債務】)

×遺留分割合×法定相続分

遺留分侵害額=遺留分額 ー(【遺留分権利者が相続によって得た財産額】+【特別受益額】+【遺贈額】)+【相続債務分担額】

5 生命保険金の活用

1,相続発生後,すぐに現金化できます。

2,生命保険金は,受取人の固有の財産になります。

*死亡保険金請求権は,原則,遺留分侵害額請求の対象になりません。

3,相続放棄しても,生命保険金を受け取ることができます。

4,死亡保険金・退職金の非課税枠が活用できます。

5,自社株買取,贈与・相続時の納税資金とすることができます。

※~業績が順調な企業の事業承継対策~

長期平準保険や逓増定期保険などは,一定条件の下,保険料の2分の1を損金に算入できます。解約時期により,支払い済みの保険料総額の80ないし100パーセント近くが戻ってきます。

(経営者の退職金支払い←10年前から準備しておきましょう。)

遺留分侵害額請求費用

| 内容 | 費 用(消費税込) | |

|

調停 |

【着手金】 330,000円~ |

|

| 【報 酬】通常の報酬規程どおり | ||

|

訴訟 |

【着手金】

調停から移行した場合は,追加着手金+110,000円 |

|

| 【報酬】通常の報酬規程どおり | ||

※事案に応じ,弁護士費用は調整します。(分割払い等も応相談)

※実費が別途かかります。※費用は税込です。

遺言や相続人間でトラブルが起こっている方、

まずは、当事務所までご相談ください。